霧(きり)とは?

霧は、地表面に接地する雲です。通常、地上付近の空気の温度が空気の露点まで冷却されると発生します。この時、空気中の水蒸気が凝縮し、霧として見えるようになります。霧は、形成される方法によって分類され、気温と空気中の水分量に依存します。

霧(Fog)ともや(Mist)の違いは?

METARで霧は「FG」と表記され、視程1,000m未満という意味です。

視程1,000m以上5,000m以下のとき、もや「BR」と報じられます。

もやは、ごく小さな水滴または湿った吸湿性の粒子が大気中に浮遊している現象を指します。

霧の形成方法による8分類

1. 放射霧(Radiation Fog)

「比較的大気が安定した(高気圧圏内)」「比較的風が穏やか(0~5ノット以下)」「よく晴れた夜~朝方」に、放射霧が発生する条件が整いやすいです。放射霧は、【図1】のように、谷のような低地に発生しやすいです。このタイプの霧は、放射冷却による地面の急速な冷却と周囲の気温が露点に達したときに発生します。

気温が一番低くなる日の出前までに発生しやすい条件が整い、日の出約1時間〜3時間後には解消されることが多いので、早朝便の運航に影響を与えることが多い霧です。

日本では、放射霧は別名「輻射霧」と呼ばれていますし、出来る場所により呼び方が変わります。内陸で発生した場合は「内陸霧」、盆地だと「盆地霧」、谷だと「谷霧」など名前が違いますが、どれも発生するメカニズムは放射霧と同じです。

太陽が昇り、気温が上昇するにつれて、放射霧は消えていきます。風が強く吹くと、放射霧が消散する傾向にあります。放射霧の高さが「20フィート/6メートル」以下の場合、「地霧(ground fog)」と呼ばれます。

雲が多い日だと、地面の熱が逃げにくく放射冷却は発生しにくいです。また、風が強いと上空の空気と地表の空気が混ざってしまい、霧が消散してしまいます。

2. 移流霧(Advection Fog)

温かく湿った空気層が冷たい地表を覆うと、移流霧が発生する可能性があります。放射霧とは異なり、移流霧の形成には風が必要です。風速約15ノットまでの風によりは移流霧が通常形成される傾向にあります。

15ノット以上の風速では、移流霧は地上を離れ、低層雲に分類される「層積雲」を形成します。移流霧は、沿岸地域でよく発生し、「暖かく湿った海風」が比較的「涼しい陸地」を吹き上げることで気流の下面から徐々に発生します。また、「親潮の冷たい海流域」に、「地面で温められた空気」が慰留することで発生するメカニズムです。

【関連記事】【10種雲形】10種類の雲の種類とその特徴

日本では、初夏の「千島列島」「南北海道」「三陸」などでよく発生しています。会場で発生することが多いので「海霧」とも呼ばれています。

3. 混合霧

目には見えない空気ですが、空気は塊で動いています。これを「空気塊」と呼びます。

この空気塊の特性は様々で、湿度が「高い/低い」、気温が「高い/低い」などの組み合わせで分類できます。この空気塊がぶつかる箇所で、霧が発生することがあります。

例えば、「湿度:高い、気温:高い」空気塊と「湿度:低い、気温:低い」空気塊がぶつかるなど、両者の「気温・温度差」が大きいほど霧が発生しやすくなります。

空気塊がぶつかりやすいところとは、「前線」や「気団のぶつかる」ところです。

4. 蒸発霧(Steam Fog)

蒸発霧(じょうはつきり)又は蒸気霧(じょうききり)は、「冷たく乾燥した空気」が「温かく湿った水面」に流れ込んできたときに形成されます。水面から蒸発した水蒸気が冷やされ、まるで「蒸気」のようにして霧が発生します。(発生のメカニズムは、移流霧とは逆であると言えるでしょう。)お風呂場でできる湯気と同じメカニズムなので、イメージがしやすいのではないでしょうか。

このタイプの霧は、寒い時期に水域上でよく見られます。低高度で発生する乱気流や着氷は、蒸発霧に関連していることがよくあります。日

本では、冬場の中国大陸で冷やされた空気が日本海を通過するときによく発生します。

5. 滑昇霧(Upslope Fog)

山脈のような傾斜地形に湿った安定した空気が強制的に押し上げられると、滑昇霧が発生します。このタイプの霧も形成と持続に風が必要です。放射霧とは異なり、滑昇霧や移流霧は朝日によって消えずに、数日間持続することがあります。また、滑昇霧や移流霧は、風の影響により放射霧よりも高い高度まで広がることがあります。

日が昇ると、山肌が温められ、そのあたりの空気は上昇をはじめ、それに引っ張られるように空気が山を駆け上ります。逆に、日没後は山肌付近の空気が冷やされ、冷たく重い空気が山を伝って下り、谷に風が吹き下します。前者の谷からやってくる風を「谷風」、後者の山からやってくる風を「山風」と呼びます。

谷風が吹き上げるときに、暖かく湿った空気が空高く持ち上げられることにより飽和し、霧が発生する仕組みです。比較的、天気のいい日に発生しやすく、谷風から山風に変わる日没後に、消滅する傾向があります。

滑昇霧は山関連で発生するので、別名「山霧」と呼ばれることもあります。

山脈を風が通過するといえば、フェーン現象の話題になりますので、ここでフェーン現象についてざっとおさらいしてしまいましょう。

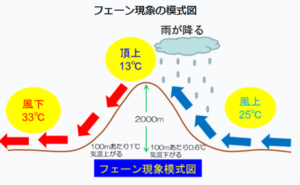

フェーン現象とは、風が山脈を越える際に起こる気象現象のことです。山脈に向かって吹く風は、山脈を登る際に大気が上昇するために冷やされ、水蒸気が凝結して「雲」「降水」「降雪」などが生じます。一方、山脈を越えて下りる風は、気圧の下がるとともに温度が上昇し、風下側では暖かく乾燥した風が吹き下ろします。このような現象をフェーン現象と呼びます。

※フェーン=風下側で吹く乾燥した高温の風のこと

この現象は、大気が上昇するときに下がる気温と、大気が下降する際に上昇する気温の差から生まれます。上昇する際には「100mあたり0.4~0.7℃」の割合で大気温度は低下(湿潤断熱減率)しますが、下降する際には「100mあたり1℃」の割合で大気温度は上昇します(乾燥断熱減率)。

よって、【図2】のように下降してきた大気の温度は、上昇する前の大気の温度より高くなっています。また、山脈など上昇中に大気中から水分が雨などで抜け落ちているため、風下側の風は乾燥する傾向にあります。

日本では、夏に日本海側から山脈を超えて大気が移動してくる影響で、北陸地域の最高気温が他地域に比べて高くなる傾向があります。また、フェーン現象による「家畜への影響」「熱中症」「山火事」などの災害も発生する場合があります。

6. 前線霧(Frontal Fog)

前線霧(ぜんせんきり)は、暖かい空気と冷たい空気が接触する場所で発生する霧の一種です。前線霧は、大気が不安定な場合に発生するため、雷や豪雨とともに現れることがあります。

前線の活動によってできる霧を総称して、前線霧と分類しています。前線の近くでは、違う性質の気団がぶつかり合い混合霧が発生することもあれば、冷たい気団が降りてきて「蒸発霧」を発生させることもあります。さらに、前線通過後に「放射霧」が発生することもあります。

7. 氷霧(Ice Fog)

氷霧(ひょうむ)は、非常に寒い気象条件下で発生する霧の一種です。霧が凍結し、空気中に氷の微粒子(細氷)が浮遊することによって形成されます。この現象は、一般的に、気温が0℃以下で、高湿度で、風がない場合に発生しやすく、主に北極地域発生しますが、寒い季節に中緯度でも見られることがあります。(接地逆転層が発達して、地上の気温が極端に低くなるところ)

氷霧の形成に適した条件は、寒冷な気温(通常は-31℃/-25℉以下)を除いて放射霧と同じです。

「細氷」や「可冷却水」などで水平視程が1キロメートル未満のとき、「氷霧(Ice Fog)」と呼ばれます。

8. 煙霧(Haze)

煙霧(えんむ)は、大気中に浮遊する微小な乾燥した粒子(肉眼では見えない)が原因で起こる混濁した空気の状態を指します。主に大気中に浮遊する微小な粒子が多く存在すると、視界が悪化し、遠くが霞んで見えるような状態になります。

煙霧の主な原因は、大気汚染によるもので、自動車や工場、発電所などから排出される微小な粒子が大気中に放出され、それらの粒子が光を散乱させることによって発生します。また、林火や火山噴火などによる排煙も煙霧の原因となります。

METARでは、視程5,000メートル以下で「HZ」と通報されます。

霧による航空機への影響

霧は、航空機の運航に大きな影響を与える天候のひとつです。主な影響としては以下のようなものがあります。

- 視界不良:霧は視界を著しく悪化させます。特に、視程が数百メートル以下になるような濃い霧では、パイロットは周囲の状況をほとんど把握できなくなります。各空港では、「Weather Minima」が決められており、一定以上の視程がないと出発・到着できません。また、滑走路上に霧が立ち込めると、パイロットは正確に現在位置を把握することが困難になります。

- 滑走路の滑りやすさ:霧によって滑走路が湿ったり、濡れたりすると、離着陸時に航空機がスリップしやすくなります。

- 機体の凍結:霧が凍結して氷点下の温度になると、航空機の表面に凍結した水滴が付着し、機体の重量バランスが変化したり、エンジンの吸気口が詰まるなどの問題が生じます。また、地上の霧で濡れた機体が上昇中に冷やされ、凍結する可能性もあります。

- 運航停止:霧が非常に濃い場合や、滑走路が視界不良である場合、空港や航空会社は空中待機や運航停止することがあります。この場合、上空の航空機は近隣の空港にダイバートするなどの措置がとられます。

霧に関する安全対策

霧が発生している場合、航空機の運航に多大な影響があるため、以下のような安全対策をとることが考えられます。

- 航空管制からの情報確認:霧の状況を知るために、航空管制から情報を収集することが大切です。IFRで飛行している際には、Minimaに達したときに滑走路が視認できるかどうか基準で判断し、アプローチを継続するか否か判断します。そして、上空待機するのかダイバートするのか、最善の飛行計画を立てることができます。

- 自動航法システムの使用:航空機によっては、自動航法システムを使用することで、操縦士は視界が悪い状況でも正確に位置を把握し、飛行することができます。オートランディングシステムを使用して、視界が0でも着陸することが出来る機種もあります。

- 機体・空港照明の点灯:霧が発生している場合、機体照明を点灯・消灯することで視認性を高めることができます。また、地方空港では「タップアップ」「タップダウン」リクエストなどで、滑走路に使用されている照明の輝度調整をすることが出来ます。

- 航空機の点検:特に冬季に霧が発生している場合、機体に霧や凍結した水滴が付着することがあります。これらは機体に異常な負荷を与え、危険な状況を引き起こす可能性があるため、航空機の飛行前点検を慎重に行うことが必要です。必要に応じて「デフロスター」などの使用も検討しましょう。