飛行機のフラップは5種類!全部知っている?

飛行機が離着陸する際に、主翼の後ろ側に飛び出てくるものが(後縁)フラップです。

フラップの役目は、低速飛行時に足りなくなった「リフト」を補ってあげるものです。

.jpg)

上記がリフトの公式です。

「V」だけが2乗されているので、一番変化の影響が大きい項目です。「V」は「速度(Velocity)」なので、速度が減るとその二乗分リフトが減少してしまいます。

飛行機が一番速度を落とすのは、離着陸時です。地面が近いのでなるべく対地速度を遅くして、非常時に運動エネルギーを小さくする努力をしています。わざわざ風向きが変わると、使用滑走路を変更するほど対地速度のコントロールに気を使っています。

なので、離着陸時は速度が遅い分、リフトが小さくなってしまいます。

リフトを補う方法として、以下の2点が考えられます。

②翼を変形し、AOA(迎え角:Angle of Attack)を大きくする

この両方を叶えるのが、(前縁・後縁)フラップです。

逆に、巡航など速度が速いときは、リフトが十分生み出されているので、リフトを補う必要はありません。

高速飛行時にはフラップをしまい、低速時にはフラップを出すことにより、それぞれのフェーズで無駄なくオペレーションすることができます。

そんな大変重要な役目を担っているフラップですが、大きく分けて5つの種類があるのをご存知ですか?

今回は、フラップ5種類をご紹介します。

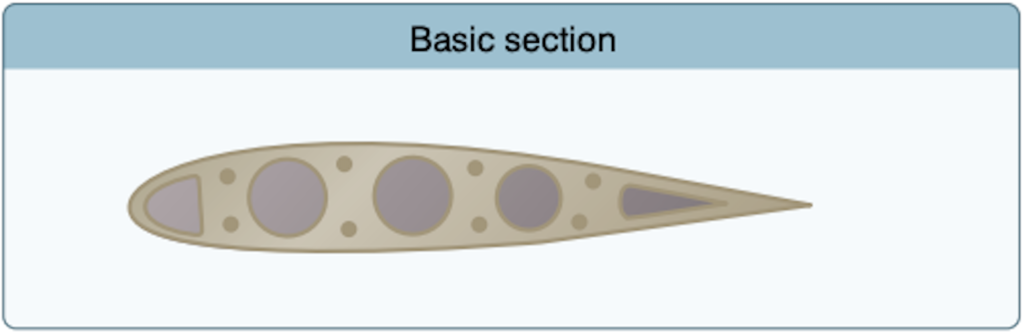

⓪基本の形(Basic)

この図が、翼の原型とします。

この段階では、まだ翼の骨格だけで、フラップは取り付けられていません。

この形をベースに、5種類のフラップをご紹介します。

ちなみに、この図は翼の断面図で、進行方向は向かって左側です。

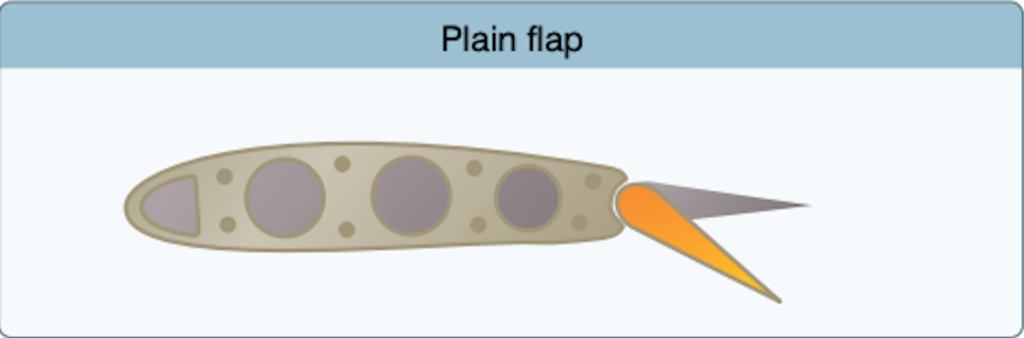

①プレーンフラップ|Plain Flap

「プレーンフラップ」は、翼の後ろ側を切り落とし、そこにヒンジでフラップが取り付けられています。

フラップが上下することにより、フラップの下側に気流があたり「リフト」を多少増すことが出来ますが、それほど大きなリフトを生み出すことはできません。

このフラップの構造は、トレイリングエッジ(翼の後縁)が下方に動くことにより、迎え角(AoA)が大きくなり、リフトが増すという原理です。また、翼の下面を流れる気流がフラップの下面にあたり、翼を持ち上げる効果もあります。

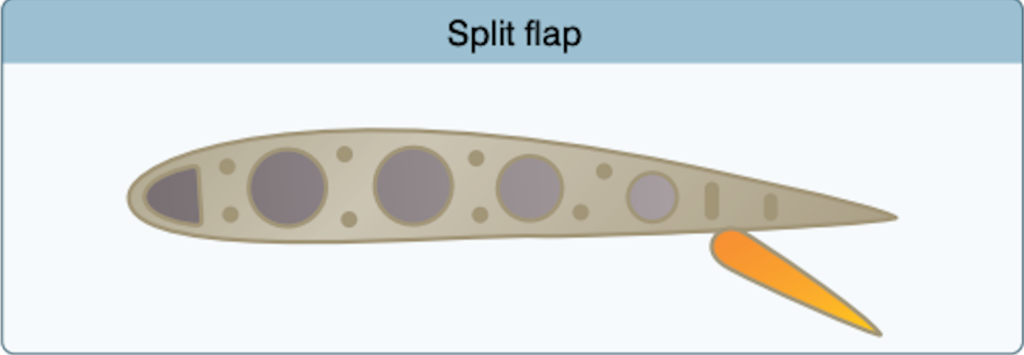

②スプリットフラップ|Split flap

スプリットタイプのフラップは、翼の後方が下に開くタイプです。

翼の下側に板が飛び出すので「ドラッグ」が大きくなる傾向があります。

分かれて飛び出したフラップの下に気流が当たることで、多少の「リフトの増加」が見込めます。

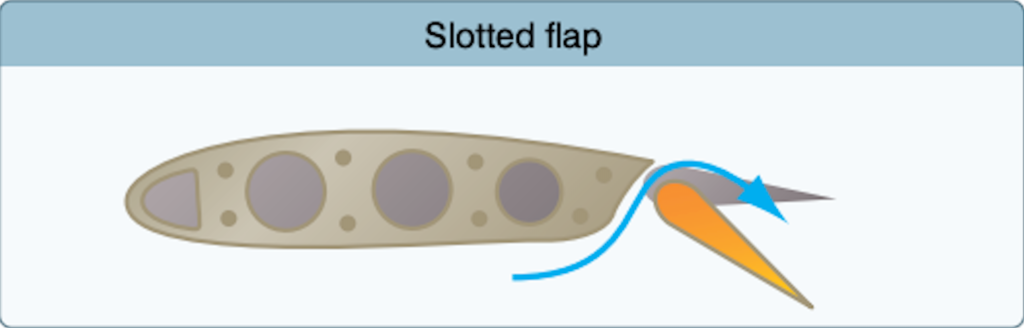

③スロテッドフラップ|Slotted flap

「スロテッドフラップ」は、プレーンフラップのようにフラップが上下に動くのですが、主翼とフラップの間に隙間を設けてあるのが特徴です。

このわざと開けられた隙間に気流が流れ込み、フラップの上面に一部気流が流れ込みます。(上図青矢印参照)

フラップの上面を流れる気流が増すことにより、フラップが新たに主翼のようにリフトを生み出すことが出来ます。

フラップの上面に流れ込まない気流は、フラップの下側にぶつかり、フラップを持ち上げようとするので、このタイプのフラップは、「上に引っ張る力」と「下から押す力」の両方でリフトが増しています。

世界で練習機として有名な、セスナC172に採用されているのは、このフラップです。

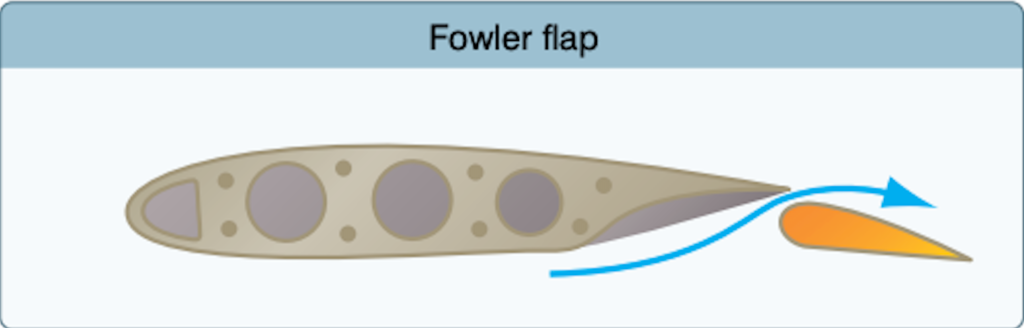

④ファウラーフラップ|Fowler flap

「ファウラーフラップ」は、フラップが「後ろに伸びる」動きを取り入れています。

フラップが後ろに飛び出してくることにより、翼の表面積が増えリフトを補います。

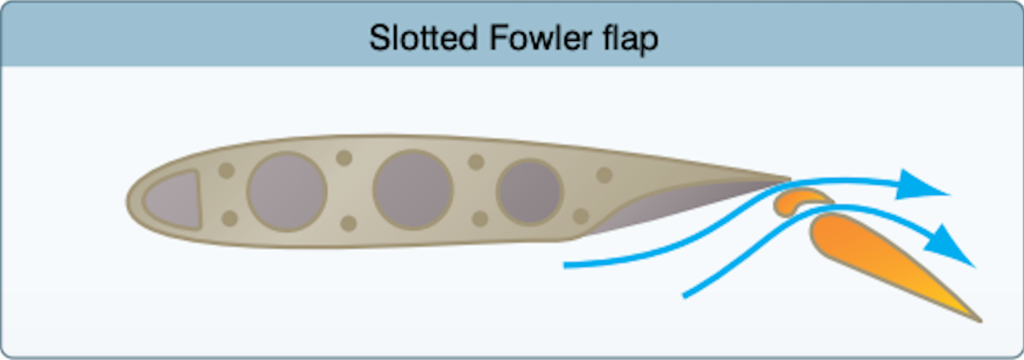

⑤スロテッドファウラーフラップ|Slotted Fowler flap

「スロテッドファウラーフラップ」は、「スロテッドフラップ」と「ファウラーフラップ」のいいところを凝縮したフラップです。

「スロテッドフラップ」のように、「主翼とフラップ」、さらに「フラップとフラップ」の間に隙間を作ることで、気流をより分岐させリフトを増すことができます。

そして、「ファウラーフラップ」のように、「後ろに飛び出す」と共にフラップが「下方に移動」します。

今まで見てきたフラップのメリットが凝縮されているフラップですが、これを実現するには複雑なシステムが必要です。

旅客機などに採用されており、B737などではフラップが3段構造になっています。

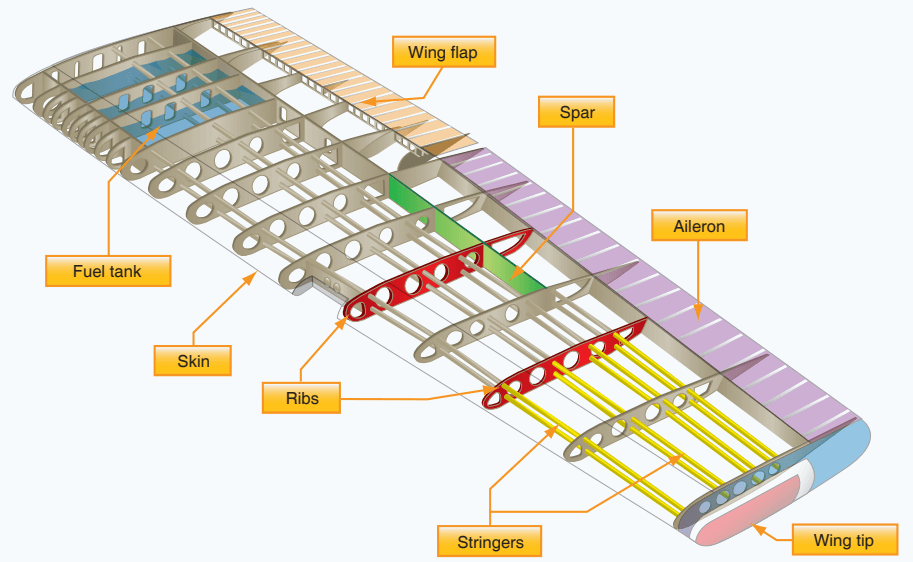

フラップの取り付け位置

上図は左翼の模型で、進行方向は左です。フラップは、翼の根元に左右の翼に対称的に取り付けられています。「構造的な強度」の面からしても、フラップは翼の根元に取り付けるのが最適との理由だからです。

まとめ

現代のような高速飛行を実現させるには、フラップの開発が必要不可欠だったでしょう。

いかに、高速飛行時にはドラッグを減らし、低速飛行時にはリフトを増すことが課題でした。

フラップは、この両方のニーズをかなえたと言えるでしょう。

ただ単純なタイプのフラップから、複雑に動くものまであります。

超音速飛行の時代がすぐそばまでやってきております。

高速飛行に適したデルタウィングの開発などにより、フラップの進化は今後どうなるのでしょうか。

これからさらに進化するのか、それとも何か他のシステムにとって変わられてしまうのでしょうか。

フラップのこれからを見守っていきたいものですね。

【参考文献】