【パイロットは知っている】飛行機を5つ部位に分けられますか?

飛行機を5つの部位に分けるなら、どのように分けますか?

正解は、「Fuselage」「Wings」「Empennage」「Landing Gear」「Power Plant」の5つです。

では早速それぞれについて見ていきましょう。

胴体(Fuselage)

飛行機を構成する5つの部位の中心的存在で、胴体に人や貨物を搭載します。

また、他の4つの構成材料「翼」「尾翼」「着陸装置」「動力装置」も、胴体に取り付けられています。

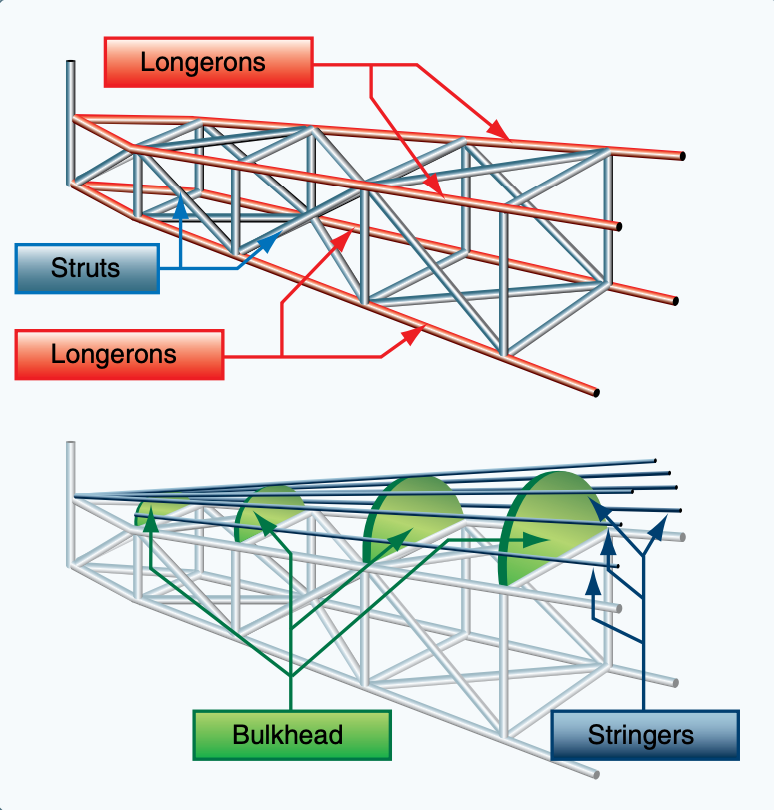

古いタイプの飛行機胴体は、鉄やアルミニウム、木材などで骨組みが組まれていました。

胴体の骨組みの組み方は様々あり、現在小型機に人気なのが「モノコック」と「セミモノコック」タイプです。

詳しい説明はまたの機会にしたいと思います。

翼(Wings)

翼が揚力を作り出し、大空に機体は飛びつ事ができます。

翼のデザイン、大きさ、形は多くのバリエーションがあり、それぞれにメリットやデメリットがあります。

翼は胴体に左右対象に取り付けられる事が多く、翼の取り付ける位置は3パターンあります。

それぞれ「胴体上方」「胴体中央」「胴体下方」となっています。

翼の取り付ける位置によって飛行機の呼び方が変わり、「High-wing機」「Middle-Wing機」「Low-wing機」と区別しています。

翼の取り付ける高さによって、パイロットの視界が変わったり、抵抗やグランドエフェクトの影響が変わります。

High-wing機は、翼の下側につっかえ棒のようなもので補強してあります。

この棒のことを、「ストラット|Strut」や「ウィングストラット」と呼びます。

この棒により、翼の根元にかかる負荷を分散してあげる役目があります。

ストラットは、胴体から翼の中央あたりまで伸びており、この作りを「セミカンチレバー(Semi-cantilever)」と呼びます。

ストラットに風があたり、それが高速飛行時に大きな抵抗になる欠点があります。

High-wingの採用された機体はそれほど多くはなく、一般的に使われている旅客機は、胴体下部に翼が取り付けられ、Low-wing機が主流となっている事でしょう。

このような作りを「フルカンチレバー(Full Cantilever)」と呼び、翼にかかる荷重を全て翼の構造で受け止めています。

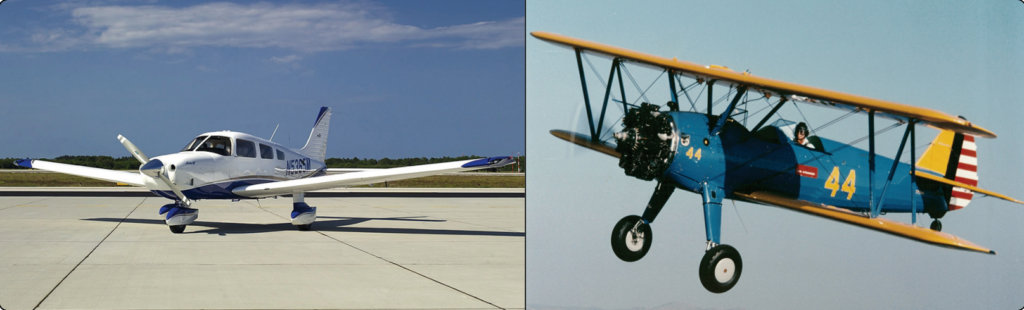

さらに、取り付ける翼の枚数によって呼び方が変わります。

上の写真左側のように、左右に伸びる翼が1ペアのものを「モノプレーン|Monoplanes」と呼び、右側の2ペアあるものを「バイプレーン|Biplanes」と呼び分けています。

翼に取り付けられている可動装置は、「エルロン」と「フラップ」です。

エルロン

エルロンは翼の中間位置よりも翼先端側に取り付けられる事が多いです。

これは、てこの原理を利用するためで、機体の中心より遠いところにエルロンを取り付ければ、より小さいインプットで大きな力を得る事ができるからです。

エルロンの取り付ける位置によって、舵の効きが変わります。

また、高速で飛行する機体では、低速時ではエルロンでロールをコントロールし、高速時は翼の根元についているスポイラーでコントロールする仕様の機体もあります。

フラップ

フラップは、翼の後方に飛び出してくる補助翼です。

離着陸時に飛び出してきて、巡航飛行時など飛行機が加速してくると元の位置に戻されます。

フラップが出てくると、翼の表面積が増えたり、AOA(Angle of Attack)が大きくなり、リフトが増えるメリットがあります。

.jpg)

リフトの公式から、飛行機が低速になるとリフトの減少に大きな影響を与える事がわかります。

飛行機は離着陸時など減速するので、その際リフトの減少を速度を増やす事なく補ってあげる必要があります。

その役目を担っているのがフラップなのです。

尾翼(Empennage)

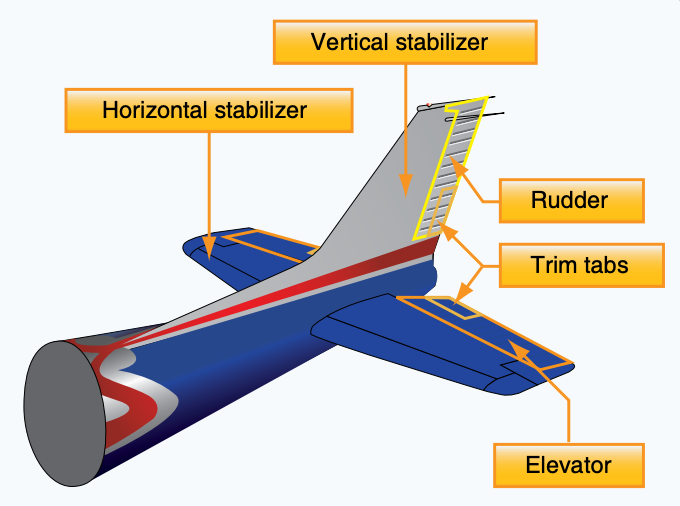

胴体の後方についているグループ全てが尾翼に分類されます。

地面に対して垂直に突き出ているものを「垂直尾翼|Vertical Stabilizer」と呼び、水平に出ているものを「水平尾翼|Horizontal Stabilizer」と呼びます。

これらを母体として、機体を制御する「ラダー」「エレベーター」「トリムタブ」が取り付けられています。

ラダーは、垂直尾翼についており、機首を左右に振る役割をします。

エレベーターは、水平尾翼に取り付けられており、機首を上下に動かす役割があります。

トリムタブは、小さい金属片のようなものがラダー、エレベーター、エルロンの後ろに取り付けられています。

これにより、操縦桿に伝わる重さを軽減してくれます。

地上であらかじめ取り付け角度が決まって取り付けられているものや、上空でパイロットが角度を調整できるタイプのものがあります。

さらに、尾翼のデザインでエレベーターを必要としないものが生み出されました。

これを、スタビライザーと呼びます。

エレベーターを上下に動かしてピッチ操作をするのではなく、水平尾翼の一部に支点を作り、そこを軸に上下に動かす事でエレベーターの代わりになります。

コックピットでの操作は、エレベーターを動かすのと何ら変わりありません。

スタビライザーには、「アンチサーボタブ|Antiservo tab」というものが取り付けられています。

スタビライザーが上向に動けば、アンチサーボタブも同じ上向きに動き、下に動けば下に動きます。

この同じ方向に動くことにより、アンチサーボタブに気流がぶつかり、スタビライザーが元の位置に戻ろうとする力が加わります。

エレベーターの表面積より、スタビライザーの表面積の方が何倍も広いので、スタビライザーの方が舵の効きがよりセンシティブです。

アンチサーボタブにより、スタビライザーのセンシティブさをやわらげてくれます。

さらに、アンチサーボタブをトリムタブのように使用することもできるのです。

旅客機の多くは、スタビライザー方式を導入しています。

着陸装置(Landing Gear)

「着陸装置」または「ランディングギア」は上空では必要ありませんが、地上走行や離着陸の滑走で必要です。

多くの飛行機は滑走路を使用するので、タイヤタイプのランディングギアが多いです。

しかし、水上で離着陸するものには「フロート」と呼ばれるウキが取り付けられたり、寒冷地では雪にタイヤが取られるので、スキー板をはかせた機体もあります。

ランディングギアの配置は、多くの小型機ではメインギア(胴体の下に位置)が2つで、ノーズギア(機体前方)が1つでしょう。

しかし、ノーズギアを機体前方に取り付けず、機体の後方にテイルウィールを取り付けるタイプもあります。

このタイプを、「コンベンショナルランディングギア(Conventional Landing Gear)」と呼びます。

タイヤを機体の前方に取り付けるより、後方に取り付ける方が方向の維持が難しいだけでなく、機首が上がるので前方が見にくくなる欠点があります。

この難しさから、アメリカでは「テイルウィールエンドースメント」というものを取得しなければ、コンベンショナルギアの飛行機を操縦する事ができません。

コンベンショナル機は別名、テイルウィール機とも呼ばれております。

進行方向側にギアがついている場合は、ノーズウィール(Nosewheel)と呼んでいます。

「しっぽ」の反対が「鼻」ということは、何か4足歩行の動物に例えたのでしょうか。

地上での方向操作は、多くの小型機ではラダーで行います。

また、一部の小型機はラダーではなく、ディファレンシャルブレーキと言って、左に曲がりたい時は左のブレーキをかけるように、ブレーキの効き加減で方向をコントロールするものがあります。

また、旅客機ではティラーと呼ばれるハンドルのようなものが取り付けられており、ある速度以下では、ティラーを車のハンドルがわりにしてタクシングを行います。

動力装置(PowerPlant)

動力装置は、エンジンとプロペラの両方を指します。

エンジンの1番の目的は、プロペラを回転させることです。

付加価値として、機内で使用するための発電をおこなったり、計器を動かすための空気圧を作り出したりします。

さらに、単発のピストンエンジン機では、機内の暖房にエンジンの熱が使われます。

エンジンは、「カウリング」や「ナセル」で覆われています。

それらの目的は、エンジン周りを流れる気流を整えたり、シリンダーを効率よく冷やす手助けをしたりするためです。

プロペラは、エンジンの前方に取り付けられる事が多く、プロペラが回転する事でエンジンの動力をスラストへと変換する事ができる装置です。

プロペラが前に行こうとする力に引っ張られる形で、機体が前に進みます。

プロペラの前面と後面では、空気圧が違います。

前面の方が気圧が低く、後面の方が高圧になっています。

これは、翼の上面が低圧で下面が高圧になっているのと同じ現象です。

プロペラも単なる板が取り付けられているのではなく、翼のような形をしているのです。

プロペラが翼のような仕組みをしているので、プロペラのAOAもプロペラのデザイン上重要なポイントです。

また、プロペラブレードの先端と根元では、空気中を移動する速度が違います。

先端はより速い速度で移動し、根元はゆっくり移動しております。

これら2つの問題を解決すべく、翼をねじった形状をしていたり、気流に対するプロペラの角度を調節する装置が取り付けられています。

動力装置は、エンジンとプロペラの総合的パフォーマンスで、最大限のスラストが生み出せるように設計してあるのです。

旅客機はタービンエンジンを搭載するなど、エンジンもパワフルになっています。

詳しくは、関連記事をご覧ください。

【関連記事】

- 【飛行機のエンジン】タービンエンジンを4つに分類できますか?

- 【飛行機のエンジン】ジェットエンジンのオペレーションについて

- 【タービンエンジン】の運用上で注意するべきこと3点!

- 【飛行機のエンジン】レシプロとタービンの性能の違いは?

- 【飛行機のエンジン】ピストンエンジンの未来はどうなるの?

まとめ

今回は、飛行機を「Fuselage」「Wings」「Empennage」「Landing Gear」「PowerPlant」の5つの部位に分けて見てきました。

それぞれのを深掘りしていくと、さらなる発見があることでしょう。

いつか、5つの部位をさらに詳しく掘り下げられればと思います。

【参考文献】

|

|