夏の風物詩である、「かき氷」が好きな人も多いのではないでしょうか。台湾風かき氷などもブームが出来たり、各店色々な工夫をしています。お店によって、ガリガリ氷のようなかき氷点もありますし、雪のようにフワフワを売りにしているお店もありますよね。

飛行機にとって、氷は天敵です。氷が原因で、数多く区の事故が発生してしまいます。機体が凍り付くことを「着氷」と呼びます。この氷も、ガチガチの固い氷や、少しの力ですぐに壊れてしまう氷もあります。

着氷のリスク「気温」「水分」「水滴のサイズ」により評価することができます。今回は、着氷についてみていきましょう。

着氷気象状態とは?

まず初めに、氷が形成されるには「温度」と「水分」が必要です。0℃を下回ると、氷ができ始めることは、皆さんご存じだと思います。

飛行機の世界では、高高度を飛行し、IFRなどで雲の中を飛行する事もあります。上記の「温度」と「水分」の条件は、比較的整いやすいと言えるでしょう。

高高度を飛行する旅客機の取扱説明書には、着氷気象状態はどういうものなのか、定義されています。

では実際に、エアバス式A320の取扱説明書(FCOM)にどのように記載されているのか見てみましょう。

Icing conditions exist when the OAT (on GND or Aft T/O) or the TAT (in FLT) is at or below 10℃ and visible moisture in any form is present (such as clouds, fog with visibility of 1sm (1,600m) or less, rain, snow, sleet, or ice crystals)

Icing conditions also exist when the OAT on the GND and for T/O is at or below 10℃ and operating on ramps, taxiways, or runways where surface snow, standing water or slush may be ingested by the engines, or freeze on engines, nacelles or engine sensor probes.

FCOM – LIM-ICE_RAIN P1/2

と、記載されています。英語が苦手の方のために直訳してみると、

”アイシングコンディションとは、OAT(地上やテイクオフ直後)やTAT(飛行中)が10℃以下で目に見える水分(氷の結晶、みぞれ、雪、雨、視程1sm(1,600m未満の霧、雲)がある時。

また、OAT(地上やテイクオフ直後)が10℃以下の時や滑走路、誘導路、ランプなどで雪、半解けの雪、溜り水などの状況下でオペレーションしている時に、エンジンに吸い込まれたり、エンジン、ナセル、エンジンセンサーを凍らせる時。”

≫参考:PPRuNe|A320 Anti-Ice Protection

となります。外気温度の項目で、水が凍り始める「-1℃」ではなく、「10℃」と記載されていると事が、意外だったのではないでしょうか。

飛行機は、「翼の上面」「エンジン前方」「プロペラ上面」などで負圧が発生します。空気は圧力が下がると、気温が下がる傾向があります。そのため、10℃あったとしても、負圧で気温が下げられ、着氷を引き起こす可能性があるのです。

それでは、着氷はどのぐらい事故に関わらっているのか見ていきましょう。

【統計】着氷による航空機事故率

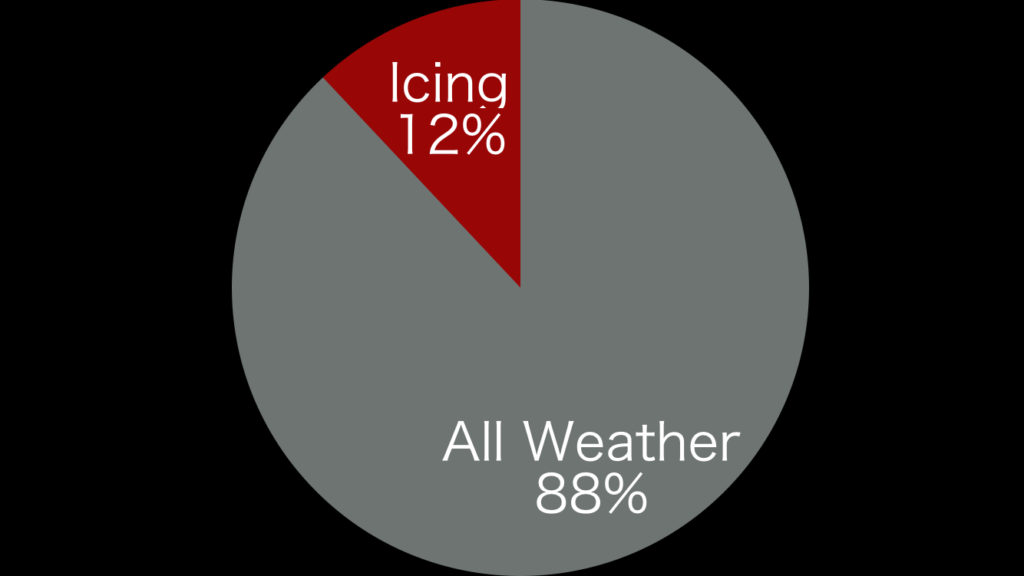

アメリカの統計によると、1990年~2000年の間の約10年間で起きた、「天気が関係する死亡事故」の中で、全体の12%は着氷が原因であることがが分かりました。

着氷といえば、冬場だけのイメージがあるかもしれませんが、飛行機は高高度を飛行するようになりました。私たちが暮らす対流圏の下層では、1000ft上昇するごとに約2℃の割合で気温が下がっていきます。

夏場、地上が約30℃あったとしても、約15,000ftまで上昇すると、気温は0℃です。夏場によく発生する積乱雲や前線による上昇気流などで、上空に水蒸気が提供されます。なので、夏だからといって気が抜けないのです。

では、具体的にどのように着氷が恐ろしいのか見ていきましょう。

着氷の恐ろしさ

着氷が恐れられている主な原因は、以下の8点です。

- 機体重量の増加

- 揚力の減少、気流の剥離

- 抵抗の増加

- 操縦舵の不能

- エンジン性能低下

- プロペラ性能の低下

- 視界低下

- 通信障害

①機体重量の増加

ご想像の通り、機体に氷が付くことによって、機体の重量が増してしまいます。水分はとても重たいものなので、氷の層は薄くても、機体全体に氷が張り巡らされると、相当な重さになってしまいます。

飛行機はシーソーのようにバランスをとり、飛行しているので、機体重量だけがどんどんと増していってしまうとバランスが崩れ、安定飛行に支障が出てくるのです。

≫参考:【総合まとめ】飛行機に働く4つの力を知っていますか?

②揚力の減少、気流の剥離

着氷は、機体が空気に最もぶつかるところで引き起こります。例えば、「翼(リーディングエッジ)」「プロペラ」「ウィンドシールド」「アンテナ」「ベント類」「インテイク」「カウル」など、飛行機の進行方向に対して、一番前に位置している所で発生しやすいです。

上記写真1. のように、リーディングエッジに着氷すると、翼の上面をスムーズに流れていた気流が、剥離してしまうことがあります。飛行機が飛ぶ原理として、翼の上面を流れる空気が負圧になり、揚力が増して飛んでいます。

なので、着氷によりこのロジックが破壊されてしまい、揚力(リフト)が減少してしまいます。更に着氷が進み、機重(ウェイト)より揚力(リフト)が下回ってしまった場合、失速を引き起こすことさえあります。

ちなみに、実験の結果によると、「Leading Edge」や「翼上面」に『ヤスリ』ぐらいのざらつきの着氷が起きると、リフトは「約30%」減少し、ドラッグは「約40%」増加したそうです。

③抵抗の増加

「翼」や「ナセル」などに着氷をすると、「抵抗(Drag)」が増してしまいます。フィギュアスケートやカキ氷用の氷などを見ていると、一見ツルツルしているようですが、とてもザラザラしています。空気中の水分が機体にぶつかり、1つ1つの粒が氷の結晶を作ります。

このザラザラした氷が、飛行中の機体周りの気流の乱れを生み、抵抗が増すという原理です。抵抗が増した分、パワー(スロットル)で補ってあげればいいですが、最大出力という形で利用できるパワーには限界があります。

また、パワー全開で飛行をすると、燃費がとても悪くなってしまいます。

④操縦舵の不能

進行方向から後方に向け、着氷は進行していきます。長時間、着氷気象状態の中飛行していると、操縦舵まで着氷が進行してしまい、操縦不能となってしまいます。

特に、水平安定飛行を長時間続けていると、操縦舵をほとんど動かす機会がありません。着氷の初期段階であれば、操縦舵の可動部を動かすことにより、物理的に氷を砕くことが出来るかもしれませんが、ある程度氷の層が厚くなってしまってからだと、氷を砕くことは容易ではなくなってしまうのです。

⑤エンジン性能低下

エンジンは、外気から「酸素」を取り込み「燃料」を燃やして、パワーを引き出しています。エンジンのインテイクに着氷が始まると、エンジンが取り込める酸素量が減ってしまいます。

必要な酸素量がないと、いくら燃料をシリンダーに送ったところで、燃料を燃やすことはできず、結果として出力の低下を引き起こします。

また、キャブレター(気化器)を使用している機体だと、「キャブレターアイシング(気化器冷却)」を引き起こし、エンジン内部で氷が発生してしまいます。キャブレターアイシングの最大の原因は液体燃料の蒸発であり、これによる温度の降下がより大きくなるため、着氷が発生してしまいます。

また、インテイクに着氷していた氷が振動などであるとき壊れ、エンジン内に大きな氷の塊が吸い込まれた場合、最悪エンジン停止に追い込まれてしまうこともあります。

≫参考:【Induction System Icing】吸気に関する着氷

⑥プロペラ性能の低下

プロペラも翼のような構造で、揚力を発生しています。翼とは違い、水平方向へ揚力を使うため、機体が前進できます。この、高速で回転するプロペラも着氷します。

プロペラの先端に行くほど「高速で移動」していることに加え「より薄い形状」となっているので、着氷しやすいです。翼と同様の原理により、着氷によりプロペラの効率が減少します。また、氷がプロペラのバランスを崩すため、大きな振動を生み出します。

この振動は、エンジンやフレーム構造等にとても有害です。

⑦視界低下

コックピットは、機体の前方に位置しているので、ウィンドシールド(風防)は着氷しやすいです。このため、旅客機には車にもついているような、電熱線で氷を解か「デフロスター」が備わっています。

しかし、小型のセスナなどには、このような装置が備わっていないので、ウィンドシールドに着氷してしまった際には、前方を確認するのが非常に困難になってしまいます。

前方が見えずに着陸を余儀なくされた場合を想像るだけで、身の毛がよだちます。

≫参考:【着氷③】着氷する場所とその影響と事故が起きやすいフェーズ

⑧通信障害(アンテナへの着氷により)

上記で、着氷は機体の前方から後方へ進行していくと、お伝えしました。また、より細くて先が尖っているものから着氷しやすいという特徴があります。「アンテナ」「ワイパー」「OAT probe」などが当てはまります。

≫参考:【着氷②】環境や形状による着氷のし易さや尾翼失速について

VHFアンテナへの着氷が進んでしまうと、氷の層に電波が阻まれ、通信障害が発生する可能性があります。もし、あなたが着氷気象状態に遭遇したため、高度変更をATCに依頼しようとしたときに、無線が途絶えてしまったときはどうしますか?

飛行中コックピットから確認できない位置にアンテナが取り付けられていることが多いため、飛行中に確認することはできないです。また、アンテナにデフロスターがついていない機種が大半でしょう。

そんな状況に陥らないためにも、コックピットから確認できる「OAT probe」への着氷状況を常に確認するようにしておくとよいでしょう。

着氷の種類

着氷には、以下の4つの種類があります。それらの特徴も踏まえて押さえておくとよいでしょう。

- Clear Ice(Glaze):名前の通り無色透明の氷で、比較的表面はつるつるしています。翼の前面や風防に当たってもすぐには凍り付かない性質を持っているので、着氷エリアが比較的機体後方に伸びやすく、より広いエリアが氷で覆われます。防除氷装置の後ろまで着氷する可能性があり、一度着氷すると除去するが大変な氷といえます。また、Rime Iceと比べて、より密度の高い氷なので、硬いという特徴も除去するのが困難な理由の一つです。これは、気温0℃付近の可冷却水と関係が深いです。

- Rime Ice:白っぽい氷で、表面はざらざらしている特徴があります。機体にぶつかるとすぐに凍る性質を持っているので、進行方向に対して氷が堆積していきます(リーディングエッジ等)。この氷は、Anti-ice Boots (防徐氷装置)などで比較的容易に取り除くことができます。

≫参考:【防除氷装置の分類】Anti-Icing & Deicing Systemについて - Mixed Ice:「Clear Ice」と「Rime Ice」の混合 。

- Frost:日本語で「霜(しも)」と呼ばれ、よく晴れた寒い夜にできやすく、光が当たると白い細かい結晶がキラキラと光って見えます。屋外に駐機している機体などに特にできやすく、離陸前までに除氷する事を忘れないようにするとよいでしょう。スクレーパーなどがあれば簡単に除氷することが出来ます。

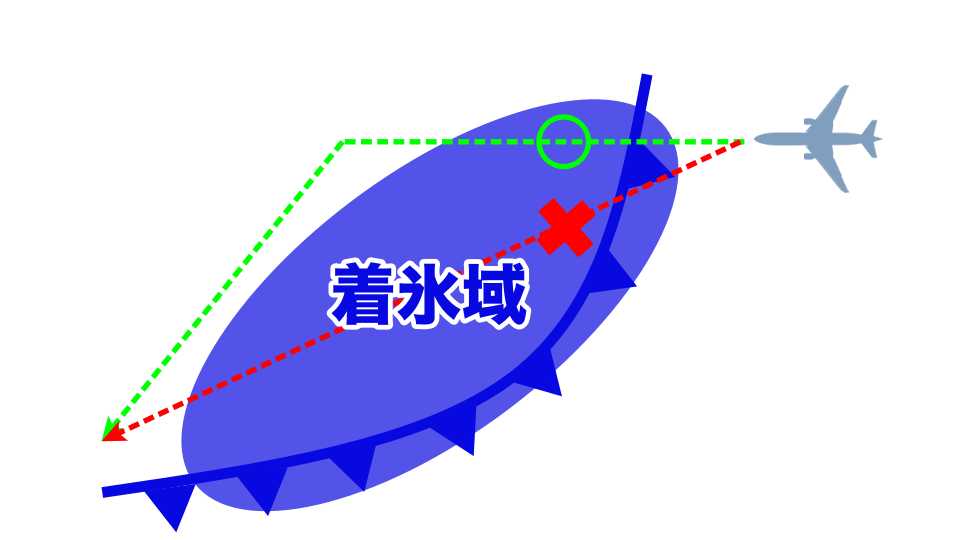

着氷域の通過

出発前の確認で着氷域を避けるようにプランを立てる事ができたら、それほど望ましい事はありません。しかし、天気は刻一刻と変化し、思わぬところで着氷域に飛び込んでしまうこともあるでしょう。

そんな時心がけることは、一刻も早く着氷域から抜け出すことです。

着氷域から抜け出す方として、「上下方向に回避」か「左右方向に回避」です。

上下方向に回避

氷が出来る条件(気温と水分)から抜け出すために、上下に回避する方法があります。今飛んでいる高度から降下することが出来る状況であれば、より低い高度の方が、比較的気温が高くなります。

また、わずかに上昇することで雲の上空を飛行できるのであれば、水分を着氷の条件から取り除くことが出来ます。

左右方向に回避

ウェザーブリーフィングの段階で、どのあたりを飛行しているときに着氷が予想されるのか予め頭に入れておくとよいでしょう。

≫参考:【着氷フライト準備】着氷時フライト前に自分に問いかけるべき事9選

寒冷前線の後方では、着氷域が広がっていることが多いです。前線の位置や進行方向を把握していると、着氷域に遭遇した際に、どちらの方向へ回避したらより着氷域内の飛行時間を短くできるか予測を立てることが出来ます。

予想外の着氷に遭遇した際には、余裕が出てから他のパイロットにも知らせてあげると、より良いでしょう。

【関連記事】